Hoy empezamos la Cuaresma con la celebración del Miércoles de Ceniza, y, durante la misa, en el momento de que se nos marca la frente con la cruz de ceniza, el ministro nos dice: «Conviértete, y cree en el Evangelio». Es una frase que resume bastante bien el espíritu de este tiempo cuaresmal.

Sin embargo, me gustaría pensarla al revés. Decimos «Conviértete», como si eso fuese lo primero. Y entonces hay que empezar tomando consciencia de nuestros pecados, de todo lo que hacemos mal, de todo aquello de lo que nos sentimos culpables… y después, cuando ya hemos limpiado la casa interior y la tenemos a punto, reluciente como una patena, entonces nos fijamos en que hay un Evangelio en el que Jesús nos propone creer. Tal vez sería mejor pensar el proceso al revés: «Cree en el Evangelio y (en consecuencia) conviértete». Es decir, lo primero es que quedemos deslumbrados, encantados, fascinados, felices porque hemos oído una buena noticia, porque Jesús nos regaló el Evangelio de un Dios que nos ama, que camina a nuestro lado, que ha puesto su espíritu en nosotros y que no nos pasará cuentas, porque es el padre misericordioso del hijo pródigo. Primero, pues, cree en el Evangelio. Y después, como consecuencia, conviértete.

La conversión, entonces, ya no es un ejercicio sombrío y penoso, un fustigarnos a nosotros mismos con saña, abrumados por la culpa, que nos obliga a pasar lista de todo lo que hacemos mal y a revivir nuestros pecados del pasado… es otra cosa. Reconozco que no soy perfecto o perfecta, claro que sí, pero creo en el Evangelio: creo que la vida es hermosa y merece ser vivida, creo que Dios no se olvida de los más pobres, creo que es mejor estar del lado de los que sufren que del de los que hacen sufrir, creo que hay un Dios que nos ama locamente… y porque creo todo esto, y que todo esto dará sentido y plenitud a mi vida, entonces corrijo aquellas actitudes y opciones de fondo que contradicen el Evangelio y que me impiden vivirlo plenamente. Creer en el Evangelio nos indica cuál tiene que ser nuestra conversión. Ojalá vivamos así este inicio de la Cuaresma.

Este domingo comenzamos el tiempo de Adviento, y en las lecturas escucharemos a san Pablo diciéndonos «es hora de que despertemos del sueño» (Rom 13,11) y a Jesús reiterando el mismo mensaje: «Estad en vela» (Mt 24,42).

Con estas dos llamadas, tan similares, entramos de lleno en el espíritu del Adviento. Un tiempo, pues, para despertar, para estar atentos, para otear el horizonte e ir percibiendo en él los signos de la presencia de Dios que ya llega, y que nos nacerá en Navidad. Adviento también es un tiempo para identificar los boquetes de los que Jesús habla en el mismo pasaje: brechas por donde se nos puede ir el ánimo y los buenos propósitos, el deseo de ser buenas personas y de intentar vivir según el Evangelio.

En estos tiempos, en que vivimos inmersos en la revolución digital, quizá una analogía con la tecnología pueda servir para mostrar en qué consiste el tiempo que ahora empezamos. Sabemos que de vez en cuando hay que reiniciar un ordenador, o un teléfono. Hacerles un reset, o resetearlos, como decimos (usando un neologismo a partir del original inglés). Pues bien, a veces las personas también necesitamos un reset, y el Adviento nos da la oportunidad para implementarlo.

Reiniciamos el ordenador porque hay algo que no está funcionando bien: en el sistema persiste algún hábito dañino, un error que se ha quedado allí, molestando, y que debe ser subsanado. Y también reiniciamos el ordenador para acceder a actualizaciones que ahora están disponibles y que, una vez incorporadas al sistema, permitirán que todo funcione mejor.

Para reiniciar el ordenador hay que apagarlo. Lo mismo nosotros. De vez en cuando toca «apagar el sistema» en el sentido de acallar tantos ruidos que nos ensordecen, que nos llegan de todas partes y que no nos dejan pensar. Hay mucho ruido en la política, en las redes sociales, en las tertulias televisivas, y también hay ruidos que surgen de nuestro interior en forma de viejos rencores, de enemistades, de heridas abiertas que no hemos podido o sabido cerrar… son ruidos que nos llevan a acumular tensiones, ansiedad, agravios, perplejidades, angustia.

En Adviento, empecemos por apagar el equipo. Uno de los protagonistas de este tiempo es Juan el Bautista, que se fue al desierto: es decir, se alejó del ruido. De Juan podemos aprender su opción por negarse a vivir en medio de un torbellino de actividad, tragando información y ruidos sin parar, y sin tiempo para procesarlos. En el desierto, Juan ofrecerá un mensaje claro y novedoso porque porque ha sabido alejarse del ruido, y pensar, y comprender lo que Dios quiere de él.

Y, entonces, en Adviento, después de apagar el sistema, volvamos a prenderlo… con otra actitud. Podemos identificar qué funcionaba mal en nosotros: qué hábitos malsanos nos estaban molestando. Quizá habíamos entrado en un ciclo de negatividad y de pesimismo. Quizá habíamos empezado a beber demasiado, o a perder el tiempo en otras actividades que no nos aportaban nada positivo. Quizá habíamos empezado a inflamar un conflicto con alguien, a cultivar un odio, un rencor, que iban en augmento. En Adviento nos disponemos a reiniciar el sistema, nuestra vida, de cero, sin esos hábitos perniciosos.

Y, en Adviento, al prendernos de nuevo —al despertar—, también buscamos nuevas actualizaciones: nos disponemos a mirar a los demás con ojos nuevos, a iniciar hábitos más saludables. Nos disponemos a ver qué recursos existen a nuestro alcance, que hasta ahora no estábamos viendo o utilizando: personas a las que deberíamos escuchar un poco más, lecturas que podrían iluminarnos, acciones solidarias con los más pobres, que fortalecerán nuestra fe. Todo eso puede ser Adviento: un verdadero reset del corazón.

En la lectura del Evangelio de este próximo domingo (Domingo XXI del tiempo ordinario, ciclo C) oiremos que Jesús, respondiendo a la pregunta de si son pocos los que se salvan, dice lo siguiente: «Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán» (Lc 13, 24).

De entrada, esta afirmación de Jesús nos puede parecer una mala noticia. Caramba, ¿y Dios no podía haber diseñado una puerta más amplia, por la que todos pudiéramos pasar tranquilamente? Es más, ¿acaso no nos cansamos de predicar que Dios es pura acogida, que precisamente uno de los ejes del mensaje de Jesús fue la misericordia del Padre, que abre de par en par sus brazos a todo el mundo? ¿Cómo conciliar esta idea con la imagen de la puerta estrecha?

Me parece que aquí Jesús está subrayando algo fundamental, que nunca deberíamos de perder de vista: que la vida espiritual requiere esfuerzo. ¿Es el Evangelio una buena noticia, y un camino hacia la plenitud y la felicidad? Sin duda. ¿Exige renuncias, y un hondo trabajo interior, y una voluntad firme de vencer nuestras tendencias más egoístas y nuestras soberbias? También.

El camino que Jesús nos propone seguir no es un paseo despreocupado por la playa. Exige disciplina y llevar a cabo un trabajo paciente de autoconocimiento, para descubrir en nuestro interior tanto lo que nos entorpece (que debe ser abandonado) como la presencia viva del Espíritu en lo más hondo de nuestro corazón (que debemos acoger y potenciar). Es un camino de transformación… que todo el mundo puede hacer (¡esta es la buena noticia!), y por eso Jesús también afirma que toda clase de gente, del oriente, del occidente, del norte y del sur se sentarán a la mesa en el Reino… pero que nadie está exento de recorrer.

Me gusta pensar que la puerta estrecha es, de hecho, un regalo. Porque no puede cruzarla quien llegue a su umbral con el ego hinchado; con maletas cargadas a reventar de petulancia, o de resentimientos, o de vanidad, o de afán de protagonismo, o de deseo de poder. Hay que abandonar todo eso para, livianos, sencillos y en paz con la dimensión exacta de nuestra bondad, de nuestros logros y de nuestros fracasos, poder, entonces, cruzar felizmente al otro lado. La puerta estrecha es un regalo porque nos recuerda tantas cosas inútiles que cargamos con nosotros, que solemos defender con uñas y dientes y que, sin embargo, no sirven para nada. O no sirven para lo único que importa: sentarnos a gozar del banquete, en el reino.

¡Feliz Pascua de Resurrección!

Después de haber vivido con intensidad las celebraciones de Jueves Santo y Viernes Santo, con sus diversas expresiones litúrgicas (el lavatorio de los pies, el via crucis, la adoración a la cruz…) y haber acompañado a Jesús a través de la lectura de los relatos evangélicos, ayer sábado, al ponerse el sol, celebramos la victoria de la vida sobre la muerte: ¡la piedra estaba corrida y el sepulcro vacío! «¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí. ¡Ha resucitado!».

Con la Resurrección, en la madrugada del domingo, hemos llegado al centro de nuestra fe, a la celebración gozosa de que la historia no terminaba en la oscuridad sin esperanza del sepulcro.

En la Vigilia Pascual, tan rica litúrgicamente, utilizamos tres signos fundamentales para hablar de la resurrección de Jesús: en primer lugar, el fuego; después el agua; y finalmente el pan y el vino con el que celebramos la Eucaristía.

Hay una invitación implícita en el uso de estos signos: la invitación a ser (nosotros) fuego, agua y pan partido para los demás.

Muchas veces andamos a oscuras, en medio de noches muy frías: la noche helada y llena de tiniebla de la soledad, del desánimo, de la desesperanza, del miedo, de la cárcel en la nos encierran nuestros egoísmos. O andamos apagados, sin ilusión, sin entusiasmo. O andamos solos, cada uno por su lado...

Hoy se nos invita a ser fuego: fuego que ilumina y fuego que calienta. Fuego que alumbra el camino y dispersa las sombras, fuego que nos reconforta y devuelve la vida cuando ya teníamos el cuerpo y el alma ateridos, insensibilizados por el frío. Fuego que nos enciende el deseo de seguir luchando por un mundo mejor. Fuego, también, que congrega: desde tiempos inmemoriales, las personas se juntan alrededor del fuego, hasta el punto que utilizamos la palabra hogar para referirnos a una una casa, una familia...

Muchas veces somos una tierra reseca, agrietada, estéril, un desierto en el que no crece nada, un páramo yermo en el que los demás no encuentran ni una briza verde de alegría.

Hoy se nos invita a ser agua. Agua que renueva y limpia, que vivifica, que con su paso fecundo va convirtiendo los desiertos en jardines.

Muchas veces estamos hambrientos. Nos sentimos débiles, faltos de todo tipo de alimento: carecemos de pan, de amistades fuertes, de propósito, de esperanza.

Hoy se nos invita a ser pan y vino para los demás: a querer alimentar con nuestra solidaridad y con nuestro cariño a quienes andan espiritualmente anémicos, también a buscar alimento en el testimonio y ejemplo de los demás, y de Jesús de Nazaret, vencedor de la muerte.

Celebremos la Pascua: ¡seamos fuego, agua y alimento para los hermanos!

La Cuaresma, este tiempo especial que nos prepara para la Semana Santa, es un tiempo que, entre otras cosas, tiene un componente penitencial. Es bueno, de vez en cuando, revisar la propia vida, las propias actitudes y el modo en que tratamos a los demás, y hacerlo en clave de arrepentimiento. ¿En qué me estoy dejando llevar por el egoísmo y la indiferencia? ¿He herido a las personas con las que convivo? ¿Estoy perdiendo el tiempo en actividades que no ayudan a construir el Reino?

No se trata de vivir inmersos en un sentimiento de culpa enfermizo, pero tampoco hay nada malo en mirarnos de vez en cuando en el espejo, con absoluta sinceridad, preguntándonos cómo podríamos mejorar aspectos de nuestro vivir diario que no terminan de estar en sintonía con el Evangelio, o que lo contradicen.

Jesús no vino a abrumarnos con el peso de nuestro pecado: de hecho, los evangelios dejan muy claro que vino a liberarnos, entre otras cosas, de los sentimientos de culpa, asegurándonos que por mucho que nos equivoquemos, siempre podremos contar con la misericordia del Padre. Y, sin embargo, también es verdad que en muchas ocasiones Jesús habló con severidad acerca de aquellos que, creyéndose perfectos y santos, eran incapaces de hacer autocrítica y no aceptaban la necesidad de reorientar sus vidas hacia Dios.

En una ocasión, mirando con dolor a sus contemporáneos, dijo aquello de que «esta generación es perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás» (Lc 11,29). Es un texto que leíamos el miércoles de la primera semana de Cuaresma. Pues bien, lo curioso de esta afirmación es que Jonás, cuando fue a predicar la conversión a Nínive… ¡no hizo ningún signo! En efecto: ante los ninivitas, Jonás no realizó ningún prodigio. El texto bíblico nos cuenta que cuando finalmente llegó a la gran ciudad (después de haber tratado de escabullirse de la misión que Dios le había encomendado), simplemente «caminó un día entero pregonando: —¡Dentro de cuarenta días Nínive será arrasada!». Eso es todo. No apoyó su prédica en ningún gesto llamativo, no acompañó sus palabras con ninguna demostración de poder, o de que Yahvé estaba de su lado. Sencillamente anunció que la paciencia de Dios se estaba agotando… y eso bastó para que los ninivitas hicieran un propósito de enmienda y se convirtieran.

Tampoco a nosotros se nos dará más signo que el (no)signo de Jonás. Es decir, que tampoco nosotros deberíamos esperar a que sucediera ningún acontecimiento espectacular e incontestable en nuestras vidas para cambiar aquellas actitudes que nos alejan de Dios. El gran signo que necesitamos para reorientar nuestras vidas hacia el bien ya nos ha sido dado: la predicación de Jesús, el mensaje que nos transmiten los evangelios. ¿Qué más podemos esperar, qué puede ser más definitivo que las palabras del Mesías?

Todos podemos caer, a veces, en el autoengaño de decirnos a nosotros mismos que estamos esperando que ocurra algo prodigioso, un signo milagroso, un acontecimiento verdaderamente singular, para iniciar los procesos de cambio que son imprescindibles en nuestras vidas. «Cambiaré», nos decimos, «cuando»… y condicionamos nuestra conversión que sucedan grandes maravillas a nuestro alrededor. En realidad, esperar que se produzcan asombrosos prodigios para entonces empezar a corregir lo que no hacemos bien es una forma de inmovilismo. En esta cuaresma haríamos bien en recordar que no se nos dará más signo que el signo de Jonás: el signo de un hombre anunciando que hay mejores modos de vivir, sin más fuerza que la de su palabra.

Uno de los «lemas» del Adviento, una de las frases que captura el sentido de este tiempo que iniciamos el pasado domingo, es «Ven, Señor Jesús», sacada del final del libro del Apocalipsis (Ap 22, 20). Es, podríamos decir, una de las oraciones más propias del Adviento.

Y, sin embargo, es importante asegurarnos de que entendemos correctamente estas palabras. Porque no son un ruego, ni un reclamo que nosotros le hacemos a Jesús para que venga, como si él, por algún motivo, se resistiera y nosotros tuviésemos que convencerlo de que quisiera venir.

«Ven, Señor Jesús» es, en realidad, un ruego dirigido a nosotros mismos: una oración en la que pedimos que de verdad nosotros queramos abrirle las puertas de nuestras vidas y quitar todos los obstáculos que a veces ponemos en medio el camino, barrándole el paso. Obstáculos que ponemos porque, en realidad, nos asusta su venida.

¿Y por qué, deberíamos preguntarnos entonces, nos asusta que Jesús realmente llegue? ¿Por qué ponemos resistencias a la venida de Jesús (por mucho que de palabra vayamos repitiendo «Ven, ven…»)?

Una posible respuesta es que sabemos, o intuimos, que de un modo u otro Jesús siempre viene a desinstalarnos. Llega a darnos un empujoncito, a instarnos a ir más allá en nuestra generosidad, a salir de las rutinas que nos adormecen la conciencia, a realizar un éxodo, fuera de los territorios que ya conocemos y de nuestras comodidades, hacia la vida más arriesgada del Evangelio. Por eso en el fondo, tal vez inconscientemente, tememos la venida de Jesús.

Sería bueno identificar las actitudes que tienden a instalarnos. Revisarlas, comprender que nos empobrecen y rechazarlas. Para, entonces, poder decir a pleno pulmón y con toda sinceridad, en este Adviento y siempre: «¡VEN, SEÑOR JESÚS!»

Este mes de septiembre la Editorial San Pablo de Madrid (España) ha publicado, entre sus novedades, dos libros escritos por miembros de nuestra Comunidad de San Pablo, ambos colaboradores habituales de este blog.

Por un lado, tenemos Con sabor a Evangelio, de Pablo Cirujeda. El libro, que lleva por subtítulo El Reino de Dios, y que pertenece a la colección Ruaj, sobre temas de Espiritualidad, se propone resumir las propuestas que contiene la predicación de Jesús en los Evangelios, y que obligaron entonces, como hoy, a repensar todas las dimensiones de la condición humana, desde la espiritualidad y religión, hasta la vida en familia y en sociedad. El Evangelio contiene un conjunto de propuestas innovadoras y, para algunos, escandalosas, que resumen el proyecto de renovación de Jesús de Nazaret, por el que estuvo dispuesto a arriesgar - y a entregar - su propia vida.

Y, por otro lado, Martí Colom ha escrito un Elogio Espiritual de la Generosidad. A partir de la frase que san Pablo pone en boca de Jesús en el libro de los Hechos de los Apóstoles, de que «Hay más dicha en dar que en recibir» (Hch 20,35), Martí examina las razones por las que nos cuesta tanto ser generosos, las diferencias entre la genreosidad y el desprendimiento, y ofrece un posible itinerario de la persona que quiera hacer de la generosidad su estilo de vida, así como el papel que puede jugar la generosidad en el amor, en la amistad, en los conflictos, en la vejez, y frente a la muerte. También, fijándose en la parábola de las diez doncellas, examina los límites de la generosidad.

Aquí están los respectivos enlaces:

https://editorial.sanpablo.es/producto/con-sabor-a-evangelio/

https://editorial.sanpablo.es/producto/elogio-espiritual-de-la-generosidad/

Se trata de dos libros sencillos que, pese a su brevedad, condensan reflexiones que tanto Pablo como Martí han ido cultivando a través de sus experiencias pastorales y de sus búsquedas espirituales.

¡Enhorabuena a los dos!

29/08/2024 -

SALOMÉ

Hoy, 29 de agosto, la Iglesia recuerda el martirio de Juan el Bautista. Siempre he pensado que la historia que nos cuenta Marcos en el capítulo sexto de su evangelio (Mc 6, 17-29) funciona como un paréntesis, dentro del relato general, para describir los peores aspectos del mundo en el que Jesús quiere anunciar su buena noticia. En la escena, llena de detalles, hay traición, odio, violencia, manipulación, vanidad, cobardía. Es decir, todo lo que se opone al mensaje esperanzado del profeta de Nazaret. La terrible muerte del Bautista es como una advertencia: ¡Ojo! Nos viene a decir el evangelista: este es el panorama con el que se enfrenta Jesús… y todos nosotros.

El personaje más inquietante del relato es la joven bailarina, la niña que, sin pretenderlo, se encuentra en el centro de la acción. Marcos no la nombra (simplemente la presenta como «la hija de Herodías»). Es Flavio Josefo, en sus Antigüedades judías, que nos informa de que la pequeña se llamaba Salomé (libro XVIII, capítulo 5,4).

Salomé es inquietante porque es inocente y, sin embargo, se convierte en el instrumento necesario para la muerte de Juan.

Herodías, su madre, aparece como alguien sin escrúpulos, rebosante de odio y malas intenciones, que desde el principio desea eliminar al Bautista. Es, por así decirlo, «la mala de la película», un personaje sin matices, casi caricaturesco. Su hija, en cambio, es una joven sin malas intenciones que simplemente obedece lo que le ordenan: que baile frente al rey. Y, una vez ha bailado y Herodes, obnubilado, le ha prometido que le dará lo que le pida («así sea la mitad de mi reino», jura, el muy insensato), ella corre a preguntarle a Herodías qué debe pedir. Cuando su madre le dice que solicite la cabeza de Juan, la niña, sin pensárselo dos veces, en vez de negarse a participar en la tragedia, regresa ante el rey y le pide la vida del profeta.

Nadie somos Herodías, pero todos podemos llegar a ser Salomé. He ahí la razón de la inquietud que nos debería causar este joven personaje. No somos perversos como la madre, pero todos, a veces, podemos ser ingenuos y frívolos como la hija. Entonces nos dejaremos manipular por fuerzas oscuras que nos sobrepasan y podemos terminar siendo instrumentos que favorezcan la causa del mal.

Salomé es una advertencia: nos avisa del peligro de caer en la superficialidad, de pecar de ingenuos.

No se trata, por supuesto, de cultivar una desconfianza malsana y de vivir sospechando de todo el mundo. Sí se trata de no pecar de inocentes. Cuando ignoramos la fuerza del odio que habita en algunas personas, entonces es posible que este odio termine aprovechándose de nuestra ceguera.

Es evidente que debemos evitar ser como Herodías, pero eso no es difícil. Lo verdaderamente arduo en no ser nunca, tampoco, como Salomé.

Ruinas de la antigua ciudad de Filipos

Durante todo el tiempo de Pascua, que concluiremos este próximo domingo con la gran fiesta de Pentecostés, hemos estado leyendo en las Eucaristías el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cada año, al hacer este ejercicio de lectura continuada del segundo volumen de la obra de Lucas, uno se asombra ante la profundidad, la riqueza narrativa y la sabiduría de este relato. Hoy simplemente quisiera fijarme en una escena que encontramos en el capítulo 16: la conversión del carcelero de Filipos.

Recordemos el episodio: Pablo y Silas se encuentran en el norte de Grecia, en la ciudad de Filipos, «la principal colonia romana del distrito de Macedonia» (16,12). Allí Pablo libera de un espíritu maligno a una esclava que, con sus dotes de adivinación, hasta ese momento procuraba grandes ganancias a sus señores. Estos, «al ver que se les iba toda esperanza de ganar dinero» (16,19) acusan a Pablo y a Silas de ser unos alborotadores. En consecuencia, los magistrados ordenan que los dos hebreos sean apaleados. Les quitan la ropa y los muelen a palos. Después los meten en la cárcel, ordenando al carcelero que los vigile bien.

Por la noche, un terremoto sacude los cimientos de la prisión, cuyas puertas se abren de par en par. El carcelero lo ve, asume que los presos han aprovechado la ocasión para huir y ya está a punto de suicidarse cuando Pablo, desde su celda, le avisa de que nadie ha escapado. El hombre, estupefacto, se echa a los pies de Pablo y de Silas y les pregunta qué debe hacer para salvarse. Ellos le exponen el Evangelio. Acto seguido (y ahí es donde queríamos llegar), el carcelero se los lleva consigo, les lava las heridas y se hace bautizar junto con su familia (16,33). Antes de bautizarse, lava las heridas de Pablo y de Silas. Son las mismas heridas, fruto de la paliza que ellos recibieron antes de entrar en la cárcel, que el carcelero ignoró cuando horas antes los encerró sin contemplaciones. Aquellas heridas a las que entonces no dio la menor importancia, ahora le conmueven. Es más: ahora son una urgencia. Lo primero es lavar las heridas; después, bautizarse.

La mirada del carcelero hacia las heridas de Pablo y Silas no es un asunto menor. Lo que antes de su cambio de corazón era invisible (las magulladuras, los moratones, la carne abierta, la sangre), después se convierte en algo prioritario. Tal vez este buen hombre (dedicado a una profesión tan dura y deshumanizante como la de encerrar y vigilar a malhechores), dibuje con su proceso vital un itinerario en el que todos podemos vernos reflejados. También es un itinerario que establece un criterio infalible para evaluar nuestro grado de comprensión del Evangelio. Porque seguramente todos podemos reconocernos en el carcelero, cuando pensamos en aquellas veces en que las heridas de otras personas nos dejaron (o nos dejan) indiferentes. Todos podemos pensar en momentos en que Dios se nos manifestó precisamente a través de personas heridas. Y quizá podamos recordar con alegría aquellos momentos en que las heridas de los demás nos conmovieron, y quisimos hacer algo para contribuir a cerrarlas.

Y en el proceso del carcelero descubrimos el criterio fundamental que distingue a una persona alejada del Evangelio de la persona que quiere vivirlo: la primera es indiferente ante las heridas de los demás. La segunda, en cambio, se lanza a la tarea de aliviar el dolor del otro. El carcelero ya convertido, deseoso de seguir a Jesús, no cae de rodillas, arrebatado de piedad, y alaba a Dios con los ojos entrecerrados, ni corre al templo o ofrecer un sacrificio, ni se pierde en discursos altisonantes acerca de la fe: se arremanga y limpia las heridas de sus hermanos.

La medida en que las heridas de los demás nos conmuevan o nos dejen indiferentes siempre indicará, con sorprendente precisión, la calidad de nuestra fe.

Isaías es, en cierto modo, el profeta del Adviento. Sus textos (que, a pesar de haber sido escritos hace veintiocho siglos, tienen la capacidad de conmovernos como si hubiesen sido redactados ayer) están especialmente presentes en las eucaristías de este tiempo de preparación para la Navidad. Es lógico: mientras nos disponemos a celebrar el nacimiento del Príncipe de la Paz en el pesebre de Belén, leemos al poeta de Israel que con más ahínco soñó con la paz. Algunas de sus páginas e imágenes más inmortales y conocidas son, en efecto, bellísimos cantos en contra de la guerra y a favor de la no-violencia: «De las espadas forjarán arados; de las lanzas, hoces. No alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra» (Is 2,4) (1). O este pasaje, justamente famoso, que no por ser tan conocido deja de asombrarnos: «El lobo convivirá con el cordero; el leopardo se acostará junto al cabrito; el novillo y el león engordarán juntos, y un chiquillo los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se tumbarán juntas; y el león comerá paja como buey. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la cueva de la serpiente. Nadie hará mal ni daño alguno en ninguna parte de mi santo monte, porque la tierra estará saturada del conocimiento del Señor, así como las aguas cubren el mar» (Is 11,6-9).

En este Adviento de 2023, el sueño de paz de Isaías parece muy lejano, incluso más lejano e inalcanzable que hace unos años. El mundo, nos dicen los analistas, se está volviendo un lugar más violento, si lo comparamos con el escenario que teníamos apenas a inicios de siglo. Aparte de decenas de enfrentamientos menores (que, no por ser menores dejan de provocar innumerables víctimas), hay conflictos armados a gran escala en Burkina Faso, en Somalia, en el Sudán, en Yemen, en Myanmar, en Nigeria y en Siria… aparte, obviamente, de la guerra de Ucrania, en el corazón de Europa (que en febrero de 2024 cumplirá dos años, con cientos de miles de militares y más de 10.000 civiles fallecidos hasta la fecha) y la guerra entre Israel y Hamás, que ya acumula cerca de 20.000 víctimas mortales. La Franja de Gaza, paradójicamente, está situada a menos de cien quilómetros de Belén, el lugar del nacimiento del Príncipe de la Paz.

¿Qué hacer, ante este panorama? ¿Olvidarnos para siempre de Isaías y sus sueños? ¿Rendirnos a la convicción de que la humanidad jamás podrá erradicar la guerra? ¿Comprender que mientras haya inmensos intereses económicos pendientes de la industria armamentística, jamás se forjarán arados de las espaldas? Es una postura tentadora. Los hechos parecen respaldarla.

La alternativa es, por supuesto, reivindicar el sueño pacifista de Isaías como un camino mejor. Afirmar que, ante esta especie de regreso a la guerra que estamos experimentando, Isaías, así como el Evangelio de Jesús (quien afirmará que son dichosos los que trabajan por la paz) son más necesarios que nunca. La alternativa es trabajar desde la posición de cada uno para que estas guerras de hoy sean los últimos coletazos de una humanidad antigua, que algún día desaparecerá, para dar paso a una humanidad nueva, apegada a la paz, fiel a la visión de Isaías, y a la de Jesús.

Cada uno de nosotros, desde nuestras actitudes cotidianas, optando a diario por modos no violentos de dirimir los pequeños conflictos en que nos hallemos inmersos, apostando por el diálogo y promoviendo la justicia, podemos trabajar para que esta humanidad nueva no sea una quimera. En Adviento, en este Adviento, no estaría nada mal que pudiésemos redoblar nuestra apuesta por la paz. Al final, no lo dudemos, Isaías tendrá razón.

(1) Esta frase, como es bien sabido, está esculpida en un muro en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York.

En las eucaristías de los dos últimos fines de semana (domingos XXI y XXII del Tiempo Ordinario, en el ciclo A que estamos siguiendo este año) hemos leído el relato del diálogo de Jesús con sus discípulos en la región de Cesarea de Filipo, según el Evangelio de Mateo (Mt 16,13-27). En dos momentos distintos del pasaje, Jesús se dirige a Pedro con dos frases contrapuestas, dos afirmaciones en las que la segunda parece ser exactamente el reverso de la primera. Cuando Pedro declara que Jesús es el Mesías y el Hijo del Dios vivo, Jesús exclama: «¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre del cielo!» (16,17). Luego, cuando Pedro reprende a Jesús, diciéndole que no puede ser que él tenga que ser ejecutado, Jesús, después de hablarle con una dureza inusitada, tratándolo de Satanás, añade: «Tú piensas como los hombres, no como Dios» (16,23). Si primero ha dicho que la declaración de fe de Pedro viene de Dios, después Jesús asegura que el intento de Pedro de desviarlo de su misión es un pensamiento netamente humano. El relato, en resumen, nos deja muy claro que hay una forma de pensar propia de los hombres, que se opone a la forma de pensar de Dios.

¿En qué consisten estas dos formas de pensar? ¿Cómo piensan «los hombres»? ¿Cómo piensa Dios?

Lo podemos deducir a partir del contexto en que estas frases son pronunciadas, y también fijándonos en lo que Jesús dice a continuación: «El que quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda la vida por mi causa la encontrará» (16,25).

Pensar como los hombres, pensar humanamente, sin tener en cuenta el Evangelio, es anteponer nuestro bienestar y nuestra comodidad personal a cualquier otra consideración. Es vivir buscando, por encima de todo, nuestra tranquilidad. Es vivir sorteando conflictos, intentando que las angustias y los sufrimientos de los demás no nos salpiquen, evitando los problemas, los peligros y los dolores de cabeza. Es hacer de nuestra seguridad personal el bien absoluto al que aspiramos.

Pensar como Dios es comprender que, a veces, en la vida hay que arriesgar nuestro bienestar para conseguir que el mundo se parezca un poco más al reino de Dios. Es entender que, si bien nuestra tranquilidad es importante, hay cosas mucho más importantes: la construcción de un mundo más justo, la creación de entornos de auténtica libertad, de espacios donde quepa todo el mundo, donde no haya sitio para la explotación o el abuso de nadie sobre nadie: las razones, en definitiva, por las que Jesús (que pensaba como Dios, y no como los hombres) decidió ir a Jerusalén a enfrentar el sistema injusto que oprimía a su pueblo, a sabiendas de que allí le esperaba el fracaso.

Podemos profundizar un poco más: pensar como los hombres también es ver el mundo como algo ya terminado, ya hecho, que existe para colmar nuestras necesidades. Es concebir el mundo como si fuese un enorme supermercado, con los estantes llenos de productos y recursos bien dispuestos, listos para que yo me los lleve a casa… sin pensar en que, tarde o temprano, el supermercado quedará vacío.

Pensar como Dios es entender que el mundo es un proyecto por hacer, que entre todos debemos seguir creando. Es imaginar el mundo como un campo que debe ser cultivado con pericia, amor y dedicación, un campo inmenso que tú y yo podemos continuar sembrando, regando, podando, para que nunca deje de producir alimentos.

Pensar como los hombres es ver a los demás como medios para conseguir nuestros fines, y pensar: «De tal persona puedo obtener afecto; de este, en cambio, dinero, pues es rico; de aquel, consejos, pues es sabio; del de más allá recomendaciones, pues está muy bien conectado con gente importante»…

Y pensar como Dios es preguntarme: «¿Qué puedo hacer yo por los demás, para que él, ella, el de más allá, vivan mejor, una vida más plena?».

En definitiva, pensar como los hombres es tener una mentalidad depredadora; pensar que la realidad existe únicamente para que yo obtenga de ella lo que necesito para lograr mi bienestar. Pensar como Dios es actuar a partir de una mentalidad creadora: ¿qué puedo hacer para enriquecer la realidad que me rodea?

Cuando tomamos decisiones, ya sean triviales o, sobre todo, de cierto calado, ¿las tomamos pensado como el Pedro que aseguró que Jesús era el Hijo de Dios… o como el Pedro que se asustó ante la perspectiva de la cruz? ¿Las tomamos pensando como Dios, o como los hombres?

Seguimos con nuestro comentario de las Bienaventuranzas del Evangelio de Mateo, al que dimos inicio hace unas semanas. Hoy nos detenemos en la segunda, que ahonda en el carácter paradójico del camino de Jesús hacia la felicidad.

Monumento a Fray Antonio de Montesinos, en Santo Domingo: alguien que se conmovió

con el dolor de sus hermanos.

«Felices los que sufren, porque serán consolados» (Mt 5,4)

¿En qué sentido debemos entender esta afirmación, que aparentemente es un contrasentido absoluto? ¿Cómo puede tener el sufrimiento la llave que abra la puerta de la felicidad? ¿Cómo pueden ser felices los afligidos o los que lloran, según rezan otras traducciones habituales de este versículo al castellano?

También aquí es preciso empezar aclarando que sería muy posible llevar a cabo una lectura errónea de esta bienaventuranza, según la cual Jesús estaría glorificando y elogiando el sufrimiento en sí mismo. Alguien podría, entonces, ampararse en este versículo para afirmar que las angustias y las amarguras son buenas, y que, por lo tanto, los cristianos deben desear y buscar proactivamente sus tormentos. Y no es así: Jesús dedicó su vida a aliviar el dolor de los demás, curando enfermos, alimentando a hambrientos, devolviendo la vista a ciegos, y denunciando a los que, con su egoísmo, hacían sufrir a los más débiles… el cristianismo no es una religión masoquista.

Y tampoco encaja con el espíritu y el pensamiento de Jesús la posibilidad de que, en esta bienaventuranza, nos esté diciendo que es necesario sufrir aquí, en esta tierra, para después, ser consolados en la otra vida. Afirmar algo como «pásenlo mal en el este mundo, porque de ese modo en el cielo recibirán consuelo» implicaría la imagen de un Dios cruel, que necesita ver primero nuestras lágrimas para, después, abrirle las puertas a quien se haya ganado el cielo a base de padecimientos. No pueden ir por ahí los tiros, cuando, en primer lugar, Jesús nunca abominó de este mundo presente (al contrario, afirmó que «el Reino de Dios ya está entre ustedes», en Lc 17,21) y, en segundo lugar, nos habló de que su Padre, pura misericordia, siempre está deseoso de acogernos, de abrirnos de par en par las puertas de su casa, en la que hay sitio para todo el mundo (Jn 14,2): el cielo no «se gana» a base de tribulaciones.

¿Cómo debemos entender, entonces, esta segunda bienaventuranza? Tal vez en el sentido de que en esta vida solo serán verdaderamente felices quienes no sean indiferentes; los que luchen para que no se les endurezca el corazón; los que siempre mantengan viva la capacidad para conmoverse.

Ciertamente, si tu corazón es de piedra no sufres, ni lloras nunca: pero tu vida es, entonces, inhumana y vacía. Mejor pasarlo mal porque tienes entrañas de humanidad (que se conmueven ante el dolor de los hermanos), que vivir protegido por una armadura de indiferencia que, sí, te evita el sufrimiento, pero también te impide amar.

Los que lloran y los afligidos son los que caminan por el mundo sin armaduras, con la empatía a flor de piel. Al final, esta capacidad por llorar con el que llora nos regalará la certeza (el consuelo) de que no perdimos el tiempo ni desperdiciamos nuestra vida. Lo cual, ciertamente, nos hará dichosos.

En esta segunda bienaventuranza Jesús nos previene en contra de la apatía. Es una advertencia más necesaria que nunca, porque hoy, avasallados como estamos por una catarata constante de noticias, muy a menudo trágicas, sería fácil caer en la insensibilidad. Leemos o escuchamos que un marido celoso mató a su mujer, que otra vez se hundió un barco lleno de inmigrantes frente a las costas europeas, que hubo más muertes inocentes en Ucrania, en el Yemen o en el Congo, que en Haití otra tormenta ha dejado el país devastado, que en Irán han ejecutado a alguien que clamaba por la libertad o que en Uganda un homosexual ha sido encarcelado, solo por serlo… y nos encogemos de hombros, sin dar mayor importancia a lo que acabamos de leer o escuchar, y seguimos sorbiendo tranquilamente nuestro café con leche del desayuno, con la mente puesta en otra cosa. Eso sí es infelicidad.

En la impagable parábola del buen samaritano (Lc 10,25-37) descubrimos dos urgencias en conflicto. En efecto, el encuentro con el hombre malherido junto al camino confronta a cada uno de los tres personajes que bajan de Jerusalén a Jericó con un dilema: ¿qué urgencia pesa más? ¿La que ellos tienen, de llegar a sus destinos cuanto antes, o la del desconocido que se desangra ante a sus ojos? Los dos primeros, el sacerdote y el levita, deciden (cínicamente) que su urgencia es, por así decirlo, más urgente que la del otro. El samaritano comprende que por mucha prisa que lleve y por muy importante que sea para él llegar adonde se dirige y hacer lo que tenía previsto, ahora la urgencia de atender al desdichado que acaba de encontrarse es prioritaria.

También nosotros vivimos el día a día dominados por mil y una urgencias: tenemos que terminar tal o cual proyecto personal o profesional, llegar a la hora a una reunión, acabar unas cuentas, programar la salida del fin de semana, hacer la compra, responder a correos que se nos acumulan en la bandeja, devolver mensajes, llamadas…

Y también nosotros, como los tres personajes de la historia, de pronto nos encontramos con hermanos malheridos derrumbados en la cuneta de nuestras biografías: personas que están pasando por una crisis personal, enfermos, gente golpeada por la pobreza y la injusticia, por la angustia o la depresión, por el desamor…

Y entonces debemos preguntarnos qué es más urgente: aquello a lo que habíamos pensado dedicar el día, o tratar de hacer lo que esté en nuestra mano para aliviar el dolor de estos hermanos.

A menudo, una mirada honesta y compasiva al sufrimiento ajeno pone en perspectiva, y relativiza, nuestras urgencias. No es que de pronto descubramos que eran insignificantes o imaginarias, pero sí que, ante el drama de otras personas, pueden esperar. Y que tal vez no eran tan graves.

El buen samaritano, con su capacidad por cambiar sus planes y prestar atención inmediata al malherido, nos muestra el camino de la flexibilidad mental, que es condición y antesala de la misericordia. Dicho de otra manera: con su decisión de posponer sus objetivos para hacerse prójimo de aquel desconocido, el samaritano nos enseña que la rigidez y la inflexibilidad son a menudo un impedimento para que en el mundo florezcan la caridad y la ternura. Las crisis de los demás no pueden programarse: surgen imprevistamente, cuando menos lo esperábamos, como un hombre golpeado en la cuneta de nuestro camino. Solo seremos capaces de darles respuesta si estamos dispuestos a aplazar, una y otra vez, nuestras urgencias.

En las próximas semanas y meses iremos publicando breves entradas en este blog comentando, una por una, las Bienaventuranzas del Evangelio de Mateo. Lo haremos sin ningún ánimo de erudición académica, simplemente reaccionando con atención a lo que propone Jesús, tratando de aplicarlo a nuestra vida diaria.

Preámbulo

Las Bienaventuranzas que nos regala el Evangelio de Mateo (Mt 5, 1-12) son un texto fundamental de la fe cristiana, y una de las páginas más bellas del Nuevo Testamento. En ellas, Jesús resume de forma magistral su estilo de vida, el estilo de vida que invita a sus seguidores a poner en práctica.

El primer gran acierto de las Bienaventuranzas es que en ellas Jesús rehúye el lenguaje moral, o moralista, y no habla del deber de sus seguidores, de aquello que ellos y ellas están obligados a llevar a cabo para ser considerados personas rectas. Y mucho menos prohíbe nada (en la línea de los diez mandamientos del Antiguo Testamento). El uso de órdenes y prohibiciones hubiese convertido las Bienaventuranzas en tu texto legalista y frío, en un nuevo decálogo: tal vez útil y sabio, pero no necesariamente atractivo ni ilusionante. En vez de optar por el lenguaje de la ley, Jesús describe su estilo de vida subrayando lo que, en el fondo, es: un camino hacia la felicidad. Dichosos los que hagan todo esto que les digo, afirma. Dichosos. Y, al expresarse en clave de felicidad, toca una fibra íntima en todo aquel que le escucha. Porque, ¿quién no quiere ser feliz? Asegurando que lo que propone es un itinerario hacia la dicha, Jesús hace que su mensaje llegue a cualquier ser humano, de cualquier época y cultura, apelando a uno de los deseos más universales que existen.

Lo que entonces ocurre, por supuesto, es que cuando empezamos a leer nos encontramos con que este camino de Jesús hacia la felicidad es muy paradójico. Enseguida nos damos cuenta de que se trata de un camino sorprendente, audaz, alejado de las fórmulas convencionales en las que nosotros pensaríamos instintivamente si se nos preguntara cómo lograr la dicha. La propuesta de Jesús constituye un camino alternativo, incluso opuesto, al camino que solemos imaginar, desde nuestras categorías y con nuestras luces, cuando meditamos sobre lo que requiere la obtención de la felicidad. Este carácter paradójico de la propuesta de Jesús se pone de manifiesto ya desde la primera bienaventuranza.

«Felices los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos»

He aquí una afirmación que, mal entendida, se presta a una peligrosa demagogia: alguien sin demasiados escrúpulos podría ampararse en esta primera bienaventuranza para elogiar la pobreza material, y podría terminar diciendo que la miseria santifica y que pasar hambre hace feliz a la persona, algo que cualquier hambriento desmentiría con los ojos cerrados. No: Jesús (que, en la línea de todos los profetas del Antiguo Testamento, denunció la desigualdad económica y el abuso de ricos y poderosos sobre el pueblo explotado) no está alabando la miseria (porque no hay nada elogiable en ella).

Lo que Jesús dice, cuando afirma que serán dichosos los pobres en el espíritu, es, en primer lugar, que será feliz aquella persona que en su interior, en lo más hondo de sí misma, se sienta pobre, es decir, necesitada de los demás, y de Dios. Esta primera bienaventuranza es fundamentalmente un aviso muy serio en contra de la autosuficiencia. La arrogancia de quien se cree rico, en el sentido de no precisar nada de nadie, es un camino seguro hacia la amargura, por el sencillo hecho de que es mentira: todos necesitamos a los demás, y cuanto antes lo reconozcamos, mejor.

«Porque de ellos es el reino de los cielos». Claro: solamente personas conscientes de su fragilidad, de su vulnerabilidad, de necesitar el apoyo, el calor, la ternura, el consuelo, la compañía y la amistad de los demás podrán vivir en el reino de Dios, el “lugar” donde reinan los valores del evangelio. Los prepotentes y pagados de sí mismos, los narcisistas incapaces de reconocer que otras personas pueden enseñarles algo útil, los que ven a la otra gente como una carga y no como una riqueza, no sabrán (no podrán) vivir en un reino fundado en la fraternidad.

Y sí, esta bienaventuranza también tiene una dimensión económica. Porque es lógico pensar que los pobres en el espíritu también son quienes han hecho una opción por un estilo de vida sobrio. Han entendido que, en la vida, la verdadera riqueza son los demás, las amistades que podamos forjar con ellos… y, entonces, han relativizado la importancia de todo lo material. Han comprendido que se puede vivir con menos, han captado el peligro de idolatrar al dinero, y en consecuencia practican una sana austeridad, la austeridad responsable de quien entiende que los recursos del mundo son limitados, y que, en nuestra aldea global, el lujo de unos cuantos se paga con la miseria de la mayoría.

Jóvenes de la parroquia La Resurrección, de Bogotá, sembrando un árbol cerca de su iglesia

Las lecturas de los domingos de Adviento, en especial las del profeta Isaías, subrayan la importancia que tiene soñar. Nos recuerdan que la capacidad de imaginar un futuro mejor, un mañana en el que los problemas de hoy se hayan dejado atrás, es esencial. Isaías sueña, y sueña a lo grande; sueña sin límites. Sueña que, un día, de las espadas se forjarán arados y de las lanzas, podaderas, y que ya nadie se adiestrará para la guerra. Sueña un mundo sin violencia en el que los fuertes ya no destruirán a los débiles, en el que lobo y cordero, leopardo y cabrito, león y ternero habitarán juntos sin agredirse. Sueña en un desierto florecido, en que los ciegos recuperarán la vista, los sordos oirán y los cojos saltarán como ciervos. Alguien, sin duda, podría tildar a Isaías de ingenuo, de loco, de iluso, y reprocharle que vive en un mundo irreal. Él, seguramente, respondería que los verdaderos locos son los que no sueñan. Y que siempre es mejor excederse en la esperanza que encerrarse en la resignación de quien asume que los problemas del presente no tienen solución.

Los profetas sueñan. Jesús también sueña: en su caso, en un reino de fraternidad y justicia (el reino de Dios es el gran sueño de Jesús), un reino de personas libres, de hombres y mujeres nuevos, en el que hasta el más pequeño será más grande que Juan el Bautista («el más grande de los nacidos de mujer»).

El tiempo de Adviento nos recuerda que, si no nos quedan sueños, no nos queda nada.

Y es bueno recordar que todo (es decir, todo lo bueno) empieza con un sueño. Una familia, un amor, un proyecto, una comunidad… todo empieza con alguien cultivando una idea (que en el momento tal vez parezca una locura) y diciéndose que vale la pena trabajar por hacerla relaidad. «La lucha es larga. Empecemos ya», decía Camilo Torres. Y empezar es empezar a soñar. Mil y una cosas buenas que hoy damos por sentadas y consideramos muy normales, un día no lo eran. Más aún, para la mayoría se trataba de quimeras. Hoy son una realidad porque alguien se atrevió a soñarlas, se atrevió a pensar que eran posibles. Alguien, un día, imaginó un mundo sin esclavos. O un mundo sin dictadores, en el que cada cuatro años los pueblos votaran a sus gobernantes. Alguien soñó un mundo en el que las mujeres tuviesen los mismos derechos que los hombres. Un mundo donde los obreros tuviesen una jornada laboral humana y un salario digno. Un mundo en el que ya no importara el color de nuestra piel.

Todavía queda mucho camino por recorrer («la lucha es larga…»), pero que millones de personas vivan hoy en países sin esclavitud, democráticos, en los que mujeres y trabajadores pueden reclamar sus derechos y en los que se condene el racismo se debe a que alguien, un día, soñó con estos logros.

Adviento es un tiempo para que quienes dejaron de soñar vuelvan a hacerlo, y un tiempo para que nos podamos plantear qué desiertos, en nuestras vidas, deben reverdecer.

Uno de los mensajes de este tiempo de preparación para la Navidad es, sin duda, que no tengamos miedo a soñar en un futuro mejor. Y si entonces alguien nos tilda de ilusos o soñadores, en el sentido negativo que a veces damos al término, recordemos que, realmente, el único necio es quien que ha dejado de soñar.

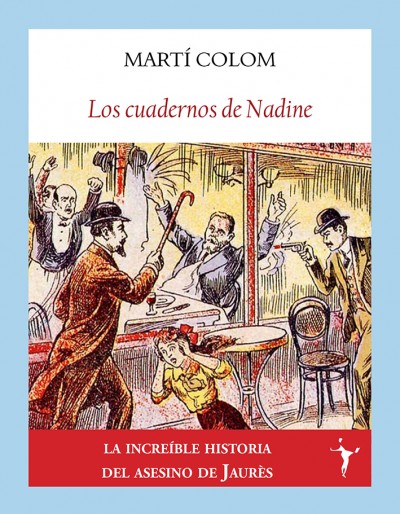

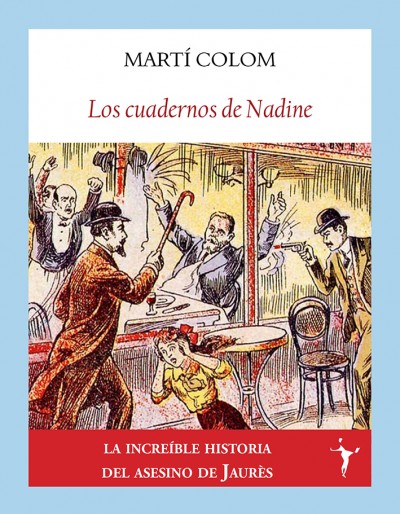

Este mes de septiembre la Editorial Funambulista, de Madrid, ha publicado la novela “Los cuadernos de Nadine”, de Martí Colom, miembro de la Comunidad de San Pablo y colaborador habitual de este blog.

La novela (editada con la calidad y el cuidado típicos de los libros de Funambulista) arranca con la historia de los últimos días de Jean Jaurès, el líder de los socialistas franceses que en julio de 1914 se opuso vehementemente al estallido de la Primera Guerra Mundial. Jaurès, sabedor de que la contienda sería una catástrofe en la que los obreros y los más pobres de la sociedad no tenían nada que ganar, estuvo convencido hasta el último momento de que era posible evitar la guerra, y se desgastó orquestando una campaña política y mediática en contra del conflicto. A medida que avanza, el relato se centra en la vida convulsa y torturada de Raoul Villain, el hombre que asesinó a Jaurès, y en las contradicciones que enfrenta Nadine Ledoux, la joven que ama a Villain y que poco a poco se va convirtiendo en la verdadera protagonista de la historia, obligada a decidir qué debe hacer cuando el mundo en el que vive se desmorona.

“Los cuadernos de Nadine” es una novela de ritmo trepidante que, además de contar la inverosímil (pero auténtica) historia de Raoul Villain, confronta al lector con su propia actitud frente a la violencia y el fracaso. ¿Es posible, en definitiva, rehacer la propia vida cuando se nos caen las certezas en las que siempre habíamos confiado?

https://funambulista.net/libros/los-cuadernos-de-nadine/

El pasado domingo día 19 celebramos la fiesta de Corpus, del Cuerpo y la Sangre de Cristo, y para ilustrar la solemnidad en misa leímos el relato que nos ofrece Lucas de la multiplicación de los panes y los peces (Lc 9, 11-17). En este pasaje se adivinan, enseguida, dos modos distintos de enfrentar los desafíos que nos plantea la vida.

Por un lado, ante el problema acuciante de la falta de comida para toda la multitud que tienen enfrente, está la «solución» (llamémosla así) que plantean los discípulos: que cada cual se busque lo que necesite. Que la gente se disperse y que cada uno busque su pan. Es el sálvese quien pueda, la ley de la selva.

Y, por otro lado, está la opción de Jesús: quedémonos todos aquí, juntos, y, unidos, miremos qué podemos hacer y qué salida encontramos ante el problema que nos apremia. Este, podríamos decir, es el modo eucarístico (o sea, comunitario) de vivir la vida.

En la forma de enfrentar las cosas de los discípulos nadie asume la responsabilidad por el bienestar del hermano. Jesús, en cambio, sintetiza su propuesta precisamente con la invitación, o el mandato, de que sean los discípulos quienes se pongan a trabajar para resolver la necesidad de la muchedumbre: «Dadles vosotros de comer» (Lc 9, 13). Y esta se convierte, entonces, en la frase clave del relato. «Dadles vosotros de comer» es una orden de Jesús que resuena a través de la Historia, que llega como una llamada inescapable a los oídos y a la conciencia de todos aquellos quienes, a veces, quisiéramos inhibirnos, encogernos de hombros, decir que la necesidad del hermano no es nuestro problema y optar, con los discípulos, por el sálvese quien pueda.

En cada celebración de la Eucaristía recordamos y subrayamos que nos acercamos a comulgar en tanto que miembros de una comunidad. Es decir, que comulgamos el cuerpo de Cristo (presente en la hostia consagrada), para seguir siendo cuerpo de Cristo (en tanto que Iglesia, pueblo, familia), como dijo San Pablo: «Vosotros sois el cuerpo de Cristo» (1ª Cor 12, 27).

En este sentido, es obvio que no habría mayor contradicción que una vivencia intimista, privatizada e individualista de la Eucaristía. Es hermoso que experimentemos la recepción de la forma consagrada como un momento de profunda cercanía con Jesús: pero ello nunca debería constituir una excusa para, entonces, alejarnos y desentendernos de los demás, con el pretexto de que «ya estoy bien con el Señor, los demás ni me interesan ni me hacen falta». Comulgamos, y en el hecho de comulgar sentimos la cercanía del Señor, sí: pero el fruto lógico de esta cercanía con quien dijo «dadles vosotros de comer» debería ser, una y otra vez, que entonces quienes hemos comulgado queramos acercarnos y comprometernos más los unos con los otros, y en especial con quienes pasan hambre. Porque (insistamos) comulgamos el cuerpo de Cristo en tanto que miembros del Cuerpo de Cristo.

¿Y qué nos hace ser Cuerpo de Cristo, o Iglesia, o pueblo o familia? ¿Una partida de bautismo? ¿Un pasaporte, una bandera? ¿Un apellido, unos genes? No, sino justamente lo que pone de manifiesto el texto de Lucas: la capacidad por asumir la responsabilidad por el hermano.

Un grupo de personas donde unos asumen la responsabilidad por el bienestar de los demás es una comunidad. Uno en el que cada cual va a la suya (independientemente de que compartan nacionalidad, o apellido, o afiliación a una misma iglesia) nunca lo será.

Escuchemos, con oídos renovados, las clarísimas palabras de Jesús: «Dadles vosotros de comer». En la capacidad que demostremos por responder a esta invitación nos jugamos nuestra misma identidad de miembros de la Iglesia, de personas hermanadas, unas con las otros, formando el cuerpo de Cristo.

Miembros de un grupo juvenil de la parroquia La Resurrección, en Bogotá (Colombia),

después de ayudar a pintar la casa de una familia vulnerable del barrio durante la Semana Santa de 2022.

Las Bienaventuranzas son una de las páginas más hermosas del Evangelio. Decía el Hermano Roger Schutz, fundador de la comunidad de Taizé, que, junto con el Padrenuestro, deberíamos considerarlas como el pasaje fundamental para la vida de los cristianos. Lo cierto es que tenemos dos versiones de las Bienaventuranzas: las de Mateo (Mt 5,1-12), que tal vez sean más conocidas (las primeras que nos vienen a la cabeza), y las de Lucas (Lc 6, 20-26). Queríamos centrarnos en estas últimas, y en las diferencias con las Bienaventuranzas de Mateo, y en el mensaje que se esconde en estas diferencias.

Para empezar, en Lucas Jesús no anuncia las Bienaventuranzas desde un monte, como sucede en Mateo, sino en un llano. Esta ubicación geográfica ya indica algo importante: mientras que Mateo quiere subrayar que el Maestro habla desde las alturas (el lugar apartado adonde uno llega para encontrarse con Dios), en Lucas Jesús pronuncia las Bienaventuranzas en la llanura, el espacio del encuentro con la gente.

En Mateo, la primera bienaventuranza dice así: «Dichosos los pobres en el espíritu». En cambio, en Lucas será «dichosos los pobres»: los pobres a secas, los pobres materiales. Unos versículos más abajo, Mateo dirá que son dichosos «los que pasan hambre y sed de justicia». La segunda bienaventuranza de Lucas será, sencillamente, «dichosos los que pasan hambre». No hambre de justicia, sino hambre física, de pan.

De alguna manera, mientras que allá se enfatizaba la invitación de Jesús a ser personas que han optado por ser sencillas y austeras, que se han hecho pobres a resultas de una decisión íntima… y que tienen un hondo deseo interior de que en el mundo se haga justicia… aquí el mensaje es más social, menos espiritual: bienaventurados los pobres, y los hambrientos, porque Dios está de su parte.

Ambas versiones de las Bienaventuranzas son importantes. La de Mateo, enfatizando la interioridad, nuestras opciones últimas, las que cultivamos cuando buscamos espacios de soledad y de encuentro con Dios, en los montes de la paz… y la de versión de Lucas, enfatizando nuestro compromiso social, el que asumimos en la llanura del mundo, confrontados con la realidad de la pobreza material que sufre tanta gente (pobreza escandalosa, en un mundo donde todos podríamos vivir con holgura si la riqueza no estuviese tan mal repartida).

En Lucas el mensaje es, con toda claridad y fuerza, que Dios se pone del lado de las víctimas de este mundo: felices serán los pobres, los hambrientos, los que lloran… porque son los preferidos de Dios.

Y esto último implica, por supuesto, una pregunta: ¿Y nosotros? ¿Nos ponemos siempre del lado de las víctimas, del oprimido y del humillado, o, tal vez, para no buscarnos problemas somos de los que callamos ante la injusticia, o incluso nos sumamos al grupo de los que solo buscan su propio bien?

En esta misma línea más social, las Bienaventuranzas de Lucas tienen algo que no tienen las de Mateo: van acompañadas por unas advertencias. “Ay de vosotros!” ¿Quiénes? Los ricos, lo que están saciados, los que ríen, aquellos de quienes todo el mundo habla bien.

¿Y qué tiene de malo reír, o estar saciado, o que hablen bien de uno? Son actitudes que describen a las personas complacientes con su entorno, a quienes ya les va bien todo tal y cómo está, y que por lo tanto viven despreocupadas. ¡Ay de aquellos, en definitiva, que se acomodan demasiado a su ambiente! Y esa es una advertencia muy seria: en este mundo nuestro, tan traspasado por la injusticia, sentirse demasiado a gusto (tal vez porque a mí las cosas ya me van bien) es un acto de egoísmo evidente.

Uno mira a su alrededor… y ve tanta injusticia, tanta opresión, tantas personas trabajando tanto por tan poco, y otras trabajando tan poco por tanto… y tanto abuso, tanta violencia, tanta crueldad, tanta indiferencia… que es lógico concluir que nadie debería decir «¡Ya todo está bien!». Un cristiano es una persona consciente de que el mundo no está bien y que, por lo tanto, no se acomoda acríticamente en él: al contrario, protesta y trabaja para construir una sociedad más justa.

Hagamos nuestras las Bienaventuranzas: las de Mateo, más espirituales, que nos invitan a examinar nuestras opciones últimas, íntimas, acerca de la clase de persona que queremos ser. Y las de Lucas, más sociales, que nos alientan a desarrollar un mayor compromiso social con los pobres y los que sufren.

¡Feliz Pascua de Resurrección! ¡Jesús ha resucitado!

Esta gran fiesta, centro del año litúrgico y de toda nuestra fe cristiana, nos invita a buscar a Jesús entre los vivos. ¡Dejemos de buscarlo entre los muertos, en lo que destruye y oprime, allí donde no puede haber brotes verdes de esperanza!

Jesús, vivo entre los vivos, no está en la violencia, que solo genera más violencia, y ceguera, y muerte, desánimo y tristeza.

Jesús, vivo entre los vivos, no está en el desprecio, ahí donde unos miran con desdén a los demás por razón de su raza, de su estatus social, de su género, de su orientación, de su pasado…

Jesús, vivo entre los vivos, no se hace presente en aquellos contextos de privilegio y la desigualdad donde unos pocos disfrutan de los bienes que pertenecen a todos.

Jesús, vivo entre los vivos, no está en la indiferencia que mata, esa indiferencia a causa de la cual el dolor de quienes habitan en los márgenes de la sociedad se torna invisible, como si no existiera… ¡como si ellos no existieran!

Hay que buscar a Jesús, vivo entre nosotros, en los gestos de paz y de reconciliación de quienes han comprendido que la fuerza bruta, el insulto y la calumnia jamás son el camino.

Hay que buscar a Jesús, vivo entre nosotros, en aquellos que acogen con los brazos abiertos a todo el mundo, sea quien sea, sea como sea, viva donde viva, ame como ame…

Hay que buscar a Jesús, vivo entre nosotros, en los esfuerzos de tanta gente por construir grupos y comunidades del evangelio, donde la fraternidad no sea una palabra hueca, donde la sinodalidad y el caminar todos juntos sea la fórmula para aprender a escucharnos y a valorar la riqueza que hay en la pluralidad.

Hay que buscar a Jesús, vivo entre nosotros, en los corazones sensibles que se conmueven, una y otra vez, con el dolor de los más pobres, los predilectos del Padre.

Los seguidores de Jesús, en definitiva, son personas que se esfuerzan, siempre, y a veces con una terquedad rayana a la obstinación, por buscar signos de nueva vida en el mundo, conscientes de que la fuerza del Resucitado siempre termina por hacerse presente allí donde hay seres humanos abiertos al Espíritu vivificador, liberador y renovador de Dios, que levantó a Jesús del sepulcro.

Celebremos la Pascua encontrando a Jesús… ¡vivo entre nosotros!

Nuestra relación con el tiempo puede ser opresiva o liberadora: todo depende de los ojos y las expectativas con que miremos el pasado, el presente y el futuro.

Vivimos insertos en el tiempo: ser persona es existir en la historia y desarrollarse a través de las etapas que nos marcan los años. Y es saludable plantearnos qué relación tenemos con el tiempo: con el pasado, con el presente y con el futuro. Estas tres dimensiones de la existencia pueden convertirse en dictaduras opresivas o en hermosos regalos, según el modo que cada uno tenga de relacionarse con ellas.

El pasado puede ser una dictadura, una losa pesada que nos aplasta e impide crecer, cuando está repleto de sufrimiento y somos incapaces de soltar amarras y desvincular nuestro hoy y nuestro mañana de ese ayer sembrado de momentos dolorosos. Es frecuente que personas con una historia sombría y penosa vivan sometidas por el recuerdo de las heridas que sufrieron, y se sientan definidas, maniatadas y subyugadas por este pasado que quisieran olvidar, pero no pueden borrar de su memoria.

En otros casos, el pasado puede ser una dictadura cuando ocurre lo contrario y, en vez de ser fuente de malos recuerdos, está lleno de alegrías. Haciendo memoria del gozo y de la dicha saboreados, algunas personas pueden encadenarse a ellas, y caer en una nostalgia enfermiza que les impide disfrutar del presente o tener sueños ilusionantes de futuro, pues viven intentando repetir obsesivamente, una y otra vez, lo que ya pasó: puesto que mis mejores años son los que ya quedaron atrás, se dicen, debo hacer todo lo posible para reproducirlos. Esta preocupación nostálgica y fútil nos frena, nos frustra y nos impide ver las posibilidades que nos brindan el presente y el futuro.

Otras personas viven inmersas en la dictadura del presente, cuando se empecinan en conseguir que hoy sea el mejor día de sus vidas. Hoy es cuando debo experimentarlo todo, se dicen: el ayer no cuenta, porque ya se fue… y el mañana es incierto; por lo tanto, lo único real es este momento, es ahora, y ahora es cuando debo realizarme al máximo. En vez de concebir el presente como un momento más entre lo ya vivido y lo que está por venir, algunos pueden concebirlo como el escenario urgente de una plenitud impostergable. Y es verdad que el ayer ya se ha ido y que el mañana es incierto, pero vivir sin tenerlos en cuenta, magnificando y exaltando el presente como lo único que importa, empobrece nuestra perspectiva. La dictadura del presente (la auto imposición de pensar que hoy debo lograr todos mis sueños) nos convierte en personas sujetas a la inmediatez de este preciso instante, desprovistas tanto de la sabiduría que ofrece la meditación acerca de todo lo vivido como de la esperanza que nos invita a cultivar lo que aún está por venir. La obligación de conseguir que el presente sea perfecto, maravilloso y estimulante es una quimera (y, como tal, una fuente de frustración). Habrá ratos en que el ahora será bello, hermoso y placentero, y habrá “ahoras” decepcionantes, incómodos o dolorosos. “Hoy” no puede ser constantemente mi mejor día.

El futuro también puede ser una dictadura, cuando van pasando los años, vamos acumulando vivencias de todo tipo y, sin embargo, nos obstinamos en creer que lo mejor todavía está por venir. Desdeñamos pasado y presente apostando toda nuestra felicidad a un mañana que anticipamos indudablemente luminoso. ¿Y si no lo es? ¿Y si lo más bello o estimulante o profundo de tu vida no yace en el futuro, sino en el pasado? No se trata de dejar de soñar o de renunciar a tener proyectos; sí se trata de agradecer lo ya vivido y rechazar esa dictadura del futuro, esa obligación de vivir siempre proyectándonos hacia lo que vendrá. Se trata de rechazar el sutil engaño de creer a pies juntillas que lo importante, significativo y relevante de nuestro periplo todavía está por suceder. Puede que sí, o puede que no: tal vez aquel viaje de hace unos años, o aquella lectura apasionante que terminé ayer, o aquella conversación, o esa amistad, o este momento de profunda intimidad con alguien o este abrazo ya vividos serán lo más hermoso que te deparará tu biografía. La eterna expectativa respecto a lo que vendrá puede impedir que disfrutemos con sosiego de las riquezas del presente y que valoremos en su justa medida las alegrías del pasado.

Nuestra relación con el tiempo, en definitiva, puede ser dolorosa: es muy posible caer bajo la dictadura del pasado, del presente o del futuro cuando convertimos a una de estas dimensiones en la única que importa (olvidándonos de las demás), y, a sobre, le pedimos algo que no puede darnos.

Pasado, presente y futuro, por el contrario, pueden ser una inagotable fuente de alegría, un don estupendo y un regalo maravilloso cuando los concebimos como un todo interconectado (el pasado es una dimensión del presente, decía William Faulkner) y cuando le pedimos a cada uno aquello que realmente nos ofrece.

El pasado es un regalo cuando logramos asumir que todo lo vivido (desde lo más hermoso a lo más triste) es escuela de aprendizajes, incluidos los conflictos y sinsabores que un día nos hicieron sufrir. Y los años que dejamos atrás son un don cuando conseguimos aceptar estos sufrimientos de ayer como parte de nuestra biografía… una parte de nuestra biografía que, si bien preferiríamos no haber experimentado, ahora podemos integrar en nuestra comprensión de la vida, conscientes de que todo (desde lo más alegre a lo más funesto) contiene aprendizajes válidos. El pasado también es un regalo cuando entendemos que, si bien lo hermoso y estimulante que un día vivimos no debe convertirse en motivo de nostalgia, sí puede ser motivo de satisfacción, y es saludable conservar como auténticos tesoros los recuerdos de tantas personas que en su día nos acompañaron, de tantos momentos gratificantes que hoy miramos con hondo agradecimiento. El pasado es un regalo cuando lo entendemos como la tierra donde ha madurado nuestra identidad, el taller donde se ha forjado lo mejor de nosotros, la historia llena de enseñanzas que nos equipa para vivir el presente y el futuro con más sabiduría, sin repetir errores, con serenidad. En vez de mirar al pasado como aquello a lo que siempre estamos obligados a volver (ya sea porque en él sufrimos heridas que aún nos duelen, o porque deseamos recuperar lo bueno que nos dio), es posible vivir agradeciendo las experiencias acumuladas: sin negarles su importancia, ni atribuirles un papel exagerado. El pasado sí es el artífice de nuestra identidad, pero nada nos impide soltar amarras de sus aspectos más tóxicos o liberarnos de una nostalgia que nos frena y nos priva de entregarnos con entusiasmo al presente y al futuro.

El presente es un regalo cuando (sin exigirle que cada instante sea el más bello, el más feliz o el más rico que hayamos vivido) lo entendemos como el ámbito en el que podemos tomar plena consciencia de estar vivos, y tomar consciencia asimismo del mundo que palpita a nuestro alrededor. El presente es también el espacio de creatividad donde podemos llevar a cabo algo nuevo; el territorio donde, sin olvidar el pasado, nos podemos superar y tal vez alcanzar alguna cota de madurez hasta hoy desconocida. El presente es el ámbito donde podemos ser plenamente libres, el ahora en el que es posible poner todo lo vivido al servicio de un esfuerzo renovado por sintonizar plenamente con nuestro entorno, con los demás, con nuestra interioridad… y con Dios. Porque, mirado desde la fe, el presente es el momento en que se manifiesta el “hoy” de Dios, ese hoy que nos invita a entender lo que estamos viviendo ahora mismo como el escenario en el que el Padre nos muestra su cercanía y su amor, el “hoy” que anunció Jesús en la sinagoga de Nazaret después de leer el rollo de Isaías: «Hoy se ha cumplido este pasaje que habéis oído» (Lc 4, 21).

Y el futuro es un regalo cuando, sin dejar de ser conscientes de su fragilidad y de las incertidumbres que lo rodean, lo vislumbramos como el horizonte donde tal vez aún nos será entregada la posibilidad de crecer, de seguir buscando el sentido de nuestro paso por el mundo, de descubrir nuevas lecciones sobre la vida, sobre los demás o sobre uno mismo. El futuro es el territorio de la esperanza, es el ámbito del que podemos esperar nuevos inicios, nuevos encuentros y nuevos proyectos. El futuro es el lugar donde podemos intuirnos mejores, libres de las miserias que ayer nos limitaron, que tal vez hoy todavía nos empequeñecen. El futuro nos invita a soñar.

Nuestra relación con el tiempo puede ser opresiva o liberadora: todo depende de los ojos y las expectativas con que miremos el pasado, el presente y el futuro.

Hay una trágica y amarga ironía en el hecho de que estalle una nueva guerra en el corazón de Europa (algo que a muchos ya nos parecía una imposibilidad) pocos días después de que en todas nuestras iglesias, el pasado domingo, oyéramos la radical propuesta de Jesús para terminar con la violencia.

La lectura del evangelio del séptimo domingo del tiempo ordinario, que celebrábamos hace apenas cuatro días, era el pasaje del capítulo sexto de Lucas en el que, justamente, Jesús nos invita a romper con el ciclo de la violencia (Lc 6, 27-38). Pidiéndonos que amemos al enemigo y pongamos la otra mejilla Jesús no nos está pidiendo que seamos flojos, ni pusilánimes, ni a dejarnos pisotear. No va por ahí la cosa. Lo que Jesús propone, por arduo que sea de llevar a la práctica, es el único camino posible hacia una paz sólida y duradera. Es el camino de la no-violencia que desarma, que desactiva la lógica de la guerra. No es rendición ni debilidad: de hecho, hay que ser muy valiente para poner la otra mejilla. Solo quien ha comprendido que la guerra es el peor de los males, que debe ser detenida como sea, será capaz de hacerlo.

Este espantoso «fracaso de la palabra» que es la guerra (así la definió Mark Twain) se abate hoy sobre Ucrania. La imagen de tanques y aviones cruzando una frontera europea e invadiendo una nación vecina y soberana es sobrecogedora. La tentación sería creer que la humanidad no avanza. Que siempre volvemos atrás. Que cuando parecía que habíamos entendido que la paz era un bien sagrado y que nada justifica la violencia, lo volvemos a olvidar.

Y, de repente, una noticia distinta a pie de página: el mismo día en que el ejército ruso invade la nación vecina, se convocan manifestaciones en contra de la guerra en más de cincuenta ciudades de Rusia. Hay más de 1.500 detenidos entre los que protestan.

Son valientes. Levantan la voz en contra del uso primitivo y espantoso de la fuerza por el que ha optado su gobierno.

Tal vez, a fin de cuentas, las palabras de Jesús no cayeron en saco roto. A la larga, solo ellas, solo la decisión inquebrantable de frenar la violencia amando al enemigo y presentado la otra mejilla, garantizarán la paz.

Hoy celebramos la gran fiesta del nacimiento de Jesús, la fiesta que, en cierto modo, lo cambia todo: la llegada de aquel niño, y la buena noticia que él anunció, marcaron un antes y un después en la historia de la familia humana. Para las personas creyentes, la fiesta de la encarnación significa una profunda transformación de la idea misma de Dios: el Dios altivo y alejado en el que habíamos creído, a veces indiferente, otras vengativo, siempre juez, se nos presenta ahora en este bebé pobre y tembloroso, custodiado únicamente por sus padres, gente humilde y sencilla, y un buey, y una vaca. Y esa nueva identidad de Dios, hecho uno entre nosotros, es, en verdad, un inmenso motivo de alegría.

Uno de los textos navideños más entrañables es el que leíamos, en preparación para la fiesta de hoy, en el cuarto domingo de Adviento: la visitación de María, embarazada de Jesús, a Isabel, embarazada de Juan el Bautista. Y ese texto, Lucas subraya precisamente la alegría que provoca la presencia del niño Jesús (en el vientre de su madre) a su alrededor: tanto Isabel como la propia María se llenan de júbilo, y el niño Juan «salta de alegría» en el vientre de Isabel.

¿Saltamos de alegría, nosotros, cuando sentimos cercana la presencia de Dios?

Vale la pena preguntárnoslo. Porque es curioso observar que, a menudo, la reacción que provoca en nosotros la cercanía con lo sagrado no es la reacción de Juan el Bautista, no es de alegría… sino de temor. O de culpabilidad. O ambas cosas a la vez. ¿Nos podemos imaginar a Isabel diciéndole a María «Cuando tu saludo llegó a mis oídos, la criatura se puso a temblar de miedo en mi vientre»? ¿O bien «Cuando tu saludo llegó a mis oídos, la criatura se puso a golpearse el pecho, diciendo “por mi culpa, por mi culpa”…?» Pues esa parece ser, a veces, nuestra respuesta, cuando sentimos la proximidad de Dios.

Se trata, tal vez, de reacciones comprensibles. Lo divino es inabarcable: confrontados con ello nos sentimos pequeños, y, como desde niños nos han enseñado que Dios es un juez severo, entonces su cercanía nos aterra. Y nos parecen, ante su presencia, más obvias nuestras culpas: es lo que le pasó a Pedro, que cuando comprendió quien era Jesús le espetó aquello de «apártate de mí, que soy un pecador» (Lc 5, 8).

Y, sin embargo, son reacciones que obedecen a una idea pre-cristiana de Dios, que no tienen en cuenta el Evangelio. El temor y temblor que nos provoca lo sagrado hunde sus raíces en la experiencia de culturas que asociaban a Dios con los fenómenos terribles de la naturaleza, y que desarrollaron la idea de un Dios al que, en todo caso, había que aplacar con nuestros sacrificios. Y todo eso no tiene nada que ver con Jesús y su mensaje; es más, justamente eso es lo que Jesús vino a desmantelar, con su buena noticia de que Dios es un padre misericordioso, enamorado de nosotros.

Comprender a fondo la Navidad es comprender que el Dios en el que creemos los cristianos siempre debería ser, para nosotros, motivo de alegría. Porque la Navidad significa que Dios no es juez, sino hermano, que no viene a condenarnos, sino a caminar con nosotros, que no nos mira con desdén, sino con ternura, que no debemos aplacarlo, sino agradecerle su bondad.

La cuestión que deberíamos entonces plantearnos los cristianos es si con nuestra conducta y actitudes ayudamos a comunicar que la cercanía de Dios es consuelo, y razón para la dicha… o no. Porque es indudable que a veces, con nuestra severidad, con nuestras actitudes rigoristas, incluso con nuestra amargura, lo que hacemos es perpetuar la idea (pre-cristiana i antievangélica) de que, ante Dios, lo más lógico es asustarnos. Cuando, en realidad, lo más natural sería reaccionar como Juan el Bautista: saltando de alegría.

¡Una feliz y alegre Navidad para todas y todos!

Hace tres fines de semana, en las eucaristías correspondientes al Trigésimo Domingo del tiempo ordinario (ciclo B), leímos el pasaje del Evangelio de Marcos que nos narra la curación del ciego Bartimeo (Mc 10, 46-52). No queremos hacer aquí una interpretación exhaustiva del episodio, sino fijarnos tan solo en un detalle muy concreto: cuando algunos de los que andan con Jesús animan al mendigo ciego a levantarse, porque el Maestro lo está llamando, él, nos dice el texto, «soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús». Todos sabemos lo que ocurre después: Jesús le pregunta qué quiere, Bartimeo responde que desea volver a ver, Jesús le dice «Anda, tu fe te ha curado», y Bartimeo recobra la vista y empieza a seguir a Jesús por el camino (completando así su conversión, pues al iniciar el relato estaba sentado «al borde del camino», o sea, al margen, allá donde, si recordamos la parábola del sembrador, cayó la primera semilla, que no dio fruto).

El detalle en el que nos queremos fijar es la precisión que nos ofrece Marcos que hemos resaltado en cursiva: antes de levantarse para ir al encuentro de Jesús, el ciego soltó el manto. ¿Qué representa este manto?

Lo más probable es que, en la mente del evangelista, el manto simbolice la identidad vieja de Bartimeo (aquella que lo mantenía en la ceguera, por haberlo situado al borde del camino) a la que él debía renunciar para poder seguir a Jesús con toda libertad. O tal vez Marcos quiere que pensemos en aquel manto que Elías echó encima de Eliseo (1 R 19, 19), representando la autoridad del profeta, que traspasaba a su discípulo: el gesto de Bartimeo, de deshacerse del manto, significaría entonces la renuncia a una posición de poder a la que él, hasta entonces, estaría aferrado.

Queremos, sin embargo, probar otra interpretación que nos ha sugerido la lectura del pasaje.

Bartimeo es un mendigo, un indigente, y para ir al encuentro de Jesús se deshace de su única posesión. El manto, en efecto, era todo lo que tenía aquel desdichado para protegerse del frío, de la lluvia, de la intemperie. Visto así, el manto de Bartimeo se nos aparece como el símbolo de aquellas mínimas y precarias posesiones que tienen los pobres. Representa el bienestar rudimentario que nuestra sociedad regala los más pobres… para, así, tenerlos callados.

Nuestro mundo capitalista, tan orientado hacia la acumulación constante de riquezas, permite que los más pobres tengan un espejismo de patrimonio. Si, en nuestras sociedades cada vez más desiguales, vastos números de gente no poseyeran absolutamente nada, y se estuviesen muriendo literalmente de hambre, habría un estallido social y una revolución cada día. Para evitarlo, el sistema económico en que estamos inmersos tolera que los más desafortunados tengan algo: en los hogares más pobres y vulnerables de los barrios más periféricos de una gran urbe latinoamericana como pueden ser Bogotá o México (por poner un ejemplo) hay un televisor, así sea viejo; y la gente tiene un teléfono celular, aunque la pantalla esté rallada, o medio rota, o el aparato se descargue a cada instante porque la pila ya está muy gastada; y hay una nevera, y en la nevera hay comida, así sea de poca calidad, y no muy sana. Este televisor destartalado, este teléfono con la pantalla partida y esta comida enlatada y poco saludable son el manto con el que hoy millones de bartimeos siguen protegiéndose de la intemperie. Migajas que el sistema injusto les permite disfrutar, con tal de que, a cambio, no molesten demasiado.